Le futur euro numérique n'est il pas le moyen idéal et moderne de mise en esclavage numérique de la population européenne?

Pré-requis de FINANCES PUBLIQUES : la "loi bancaire" de 1973 contraire aux Intérêts Fondamentaux de la Nation.

Michel ROCARD analyse la loi bancaire de 1973, Europe 1, le 22/12/2012

NOTE DE SYNTHÈSE JURIDIQUE

Objet : Analyse de la loi bancaire du 3 janvier 1973 au regard des intérêts fondamentaux de la Nation et du principe de dette odieuse

I. Objet de la note

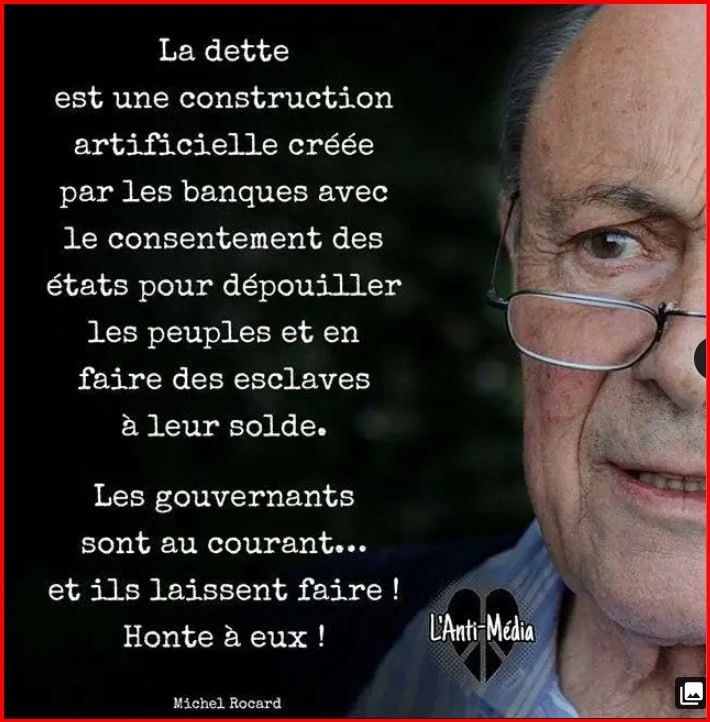

La présente note a pour objet d’évaluer la légalité, à la lumière des normes constitutionnelles et des principes généraux du droit international, de la loi n°73-7 du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France, notamment en ce qu’elle a modifié le régime de financement de l’État en interdisant les avances directes du Trésor public auprès de la Banque centrale. Elle s’appuie sur l’analyse doctrinale, notamment les positions critiques de l’ancien Premier ministre Michel Rocard, et intègre les apports du principe de la dette odieuse, dans une perspective de protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

II. Rappel du cadre juridique applicable

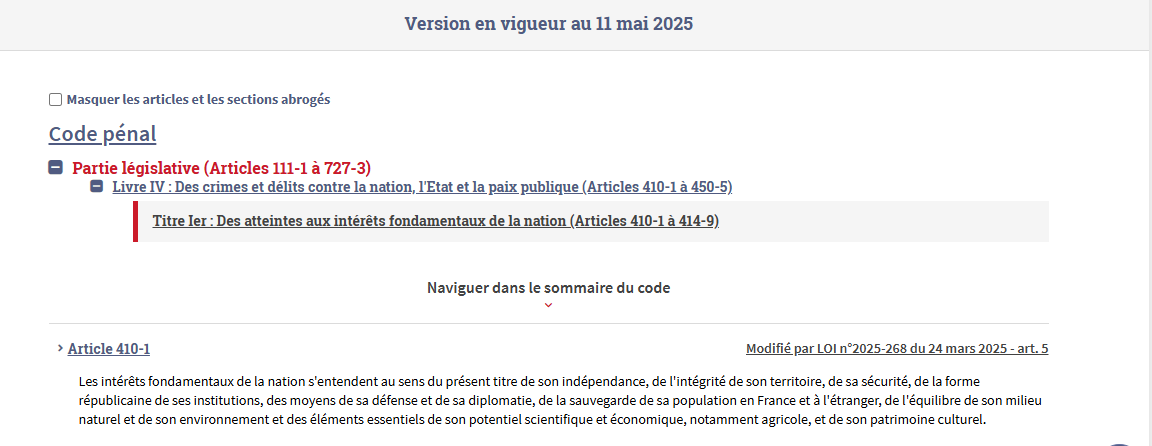

A. Intérêts fondamentaux de la Nation

Bien que non explicitement définie dans la Constitution, cette notion peut être rattachée :- À la souveraineté nationale (art. 1er et 3 de la Constitution de 1958),

- Au principe de libre disposition des ressources publiques (Préambule de 1946),

- Et à la souveraineté budgétaire du Parlement (art. 34, 39, 47 de la Constitution).

Une atteinte à ces intérêts peut être caractérisée dès lors qu’un acte normatif :- Met en péril l’indépendance économique ou financière de la Nation,

- Entrave durablement la capacité de l’État à agir dans l’intérêt général,

- Ou prive le peuple de son droit au consentement éclairé aux choix budgétaires.

B. Le principe de dette odieuse (droit international coutumier)

Selon la doctrine du juriste Alexander Sack (1927), une dette est dite odieuse si elle remplit les critères suivants :- Absence de consentement démocratique du peuple,

- Absence d’utilité pour la population,

- Connaissance du caractère préjudiciable de la dette par les créanciers.

Bien que non codifié dans un traité, ce principe fait partie des mécanismes reconnus dans certains contextes (ex. : Irak, 2003 ; Équateur, 2008) et s’inscrit dans l’évolution du droit international vers la reconnaissance des droits économiques fondamentaux.

III. Analyse de la loi bancaire du 3 janvier 1973

A. Dispositif en cause

L’article 25 de la loi dispose que :« Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France. »

Ce dispositif a eu pour effet de supprimer le recours direct de l’État à sa banque centrale et de le contraindre à financer ses besoins par l’endettement sur les marchés à intérêts.B. Portée économique et institutionnelle

- Transfert de la souveraineté monétaire vers des acteurs privés,

- Perte de la capacité d’émettre de la monnaie pour financer les investissements publics,

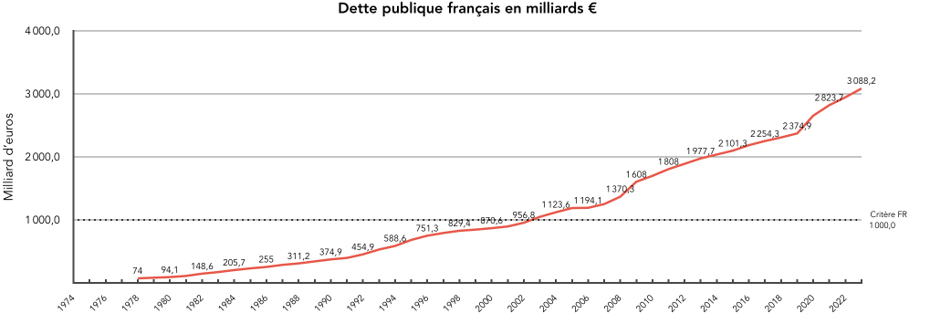

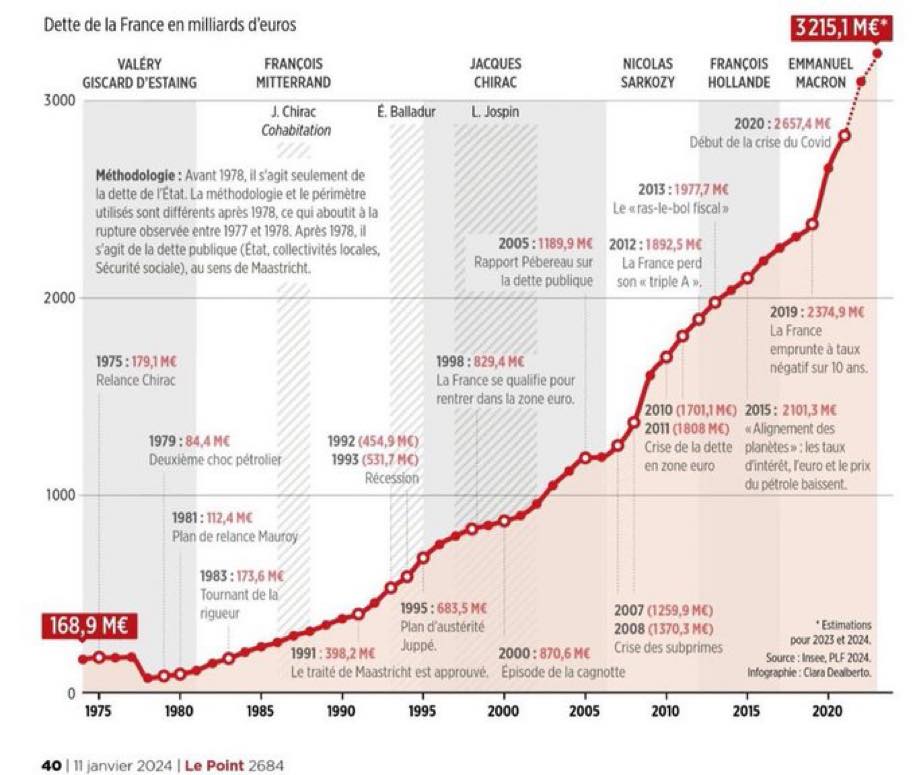

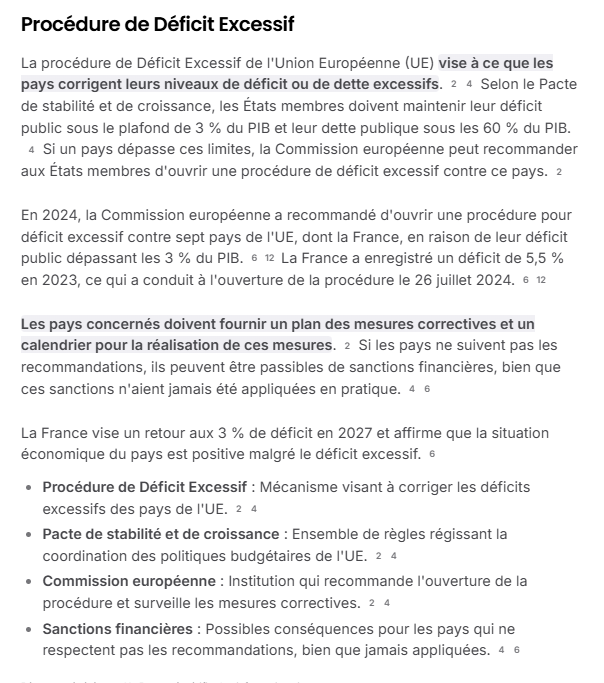

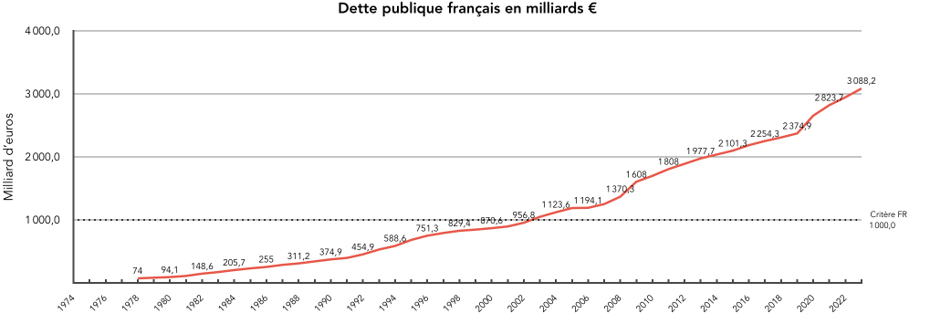

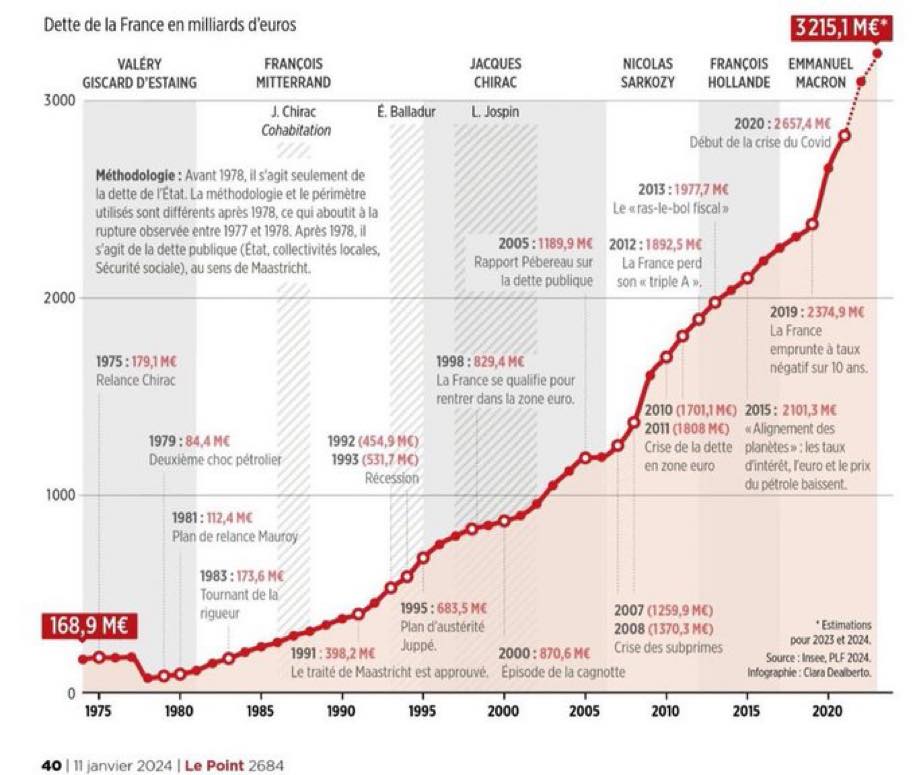

- Accroissement structurel de la dette publique (passée de 21 % du PIB en 1980 à plus de 110 % aujourd’hui),

- Dépendance accrue de la politique publique aux marchés financiers internationaux.

C. Éléments de caractérisation d’une dette potentiellement odieuse

- Consentement démocratique : La loi a été adoptée sans débat national clair sur ses implications macroéconomiques ni validation populaire directe.

- Utilité pour la population : Le coût de la dette est devenu un facteur limitant les dépenses publiques essentielles (santé, éducation, services publics).

- Connaissance des créanciers : Les marchés ont prêté à un État structurellement privé d’alternative monétaire, situation dont ils ont pleinement bénéficié.

IV. Qualification juridique : atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation

A. Atteinte à la souveraineté financière

La privation d’un outil fondamental de politique monétaire contrevient à l’exigence d’indépendance nationale. Elle constitue une altération de la capacité de l’État à maîtriser ses choix économiques.B. Entrave à la démocratie budgétaire

Le Parlement n’a plus pleine liberté de manœuvre sur le budget national en raison du poids de la dette accumulée, qui résulte en partie de l’obligation de recourir aux marchés financiers privés.C. Risque constitutionnel

Le déséquilibre créé entre les institutions financières privées et le pouvoir public est de nature à dénaturer la souveraineté populaire (art. 1er et 3) et contrevient à l’objectif de République sociale(Préambule de 1946).

V. Recommandations contentieuses

Au vu de ce qui précède, plusieurs voies juridiques peuvent être envisagées :- Recours devant le Conseil constitutionnel par voie de QPC, dans le cadre d’un litige impliquant l'application de la loi de 1973 ou de textes fondés sur celle-ci, pour atteinte à la souveraineté budgétaire et aux intérêts fondamentaux.

- Saisine du Conseil d’État sur la base d’une illégalité manifeste dans le déséquilibre structurel créé par l’endettement privé imposé.

- Argument de droit international pour dénoncer la dette odieuse et engager un contentieux symbolique ou diplomatique à visée réparatrice ou annulation partielle de dette.

Conclusion

La loi bancaire du 3 janvier 1973, par son effet de verrouillage du financement public hors de la sphère démocratique et par l’instauration d’un mécanisme de dette potentiellement odieuse, porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Elle justifie, au vu de ses conséquences structurelles, une contestation juridique fondée tant sur le droit constitutionnel interne que sur les principes du droit international public.

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Conformément à l’article 61-1 de la Constitution, voici la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

Dispositions contestées :

Article 25 de la loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France, aux termes duquel :

« Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France. »

Cette disposition a été maintenue dans les textes postérieurs relatifs à la Banque centrale (notamment dans les codes monétaire et financier).

Droits et libertés garantis par la Constitution invoqués comme étant méconnus :

- Le principe de souveraineté nationale et populaire – Articles 1er et 3 de la Constitution de 1958.

- Le principe de souveraineté budgétaire du Parlement – Article 34 (compétence pour fixer les ressources et les charges de l’État).

- L’objectif de République sociale et démocratique – Préambule de la Constitution de 1946 (alinéas 9 et 10).

- Le principe d’égalité devant les charges publiques – Article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

- Le droit à un consentement libre et éclairé à la dette publique – Principe dégagé de l’article 1er de la Constitution, interprété à la lumière des principes démocratiques.

Motifs de la non-conformité à la Constitution :

- Atteinte à la souveraineté nationale et budgétaire:

- L’article 25 a privé l’État français de la possibilité de se financer directement auprès de sa banque centrale.

- Il a instauré une dépendance structurelle aux marchés financiers, compromettant la maîtrise par le Parlement de la politique budgétaire et monétaire.

- Privation de consentement démocratique:

- La disposition contestée a été adoptée sans débat démocratique transparent et sans évaluation de ses implications constitutionnelles majeures.

- Elle empêche le peuple souverain d’exercer un contrôle effectif sur les modalités de financement de la dette.

Mise en place d’un mécanisme de dette structurellement contraire à l’intérêt général:

- Le recours obligatoire aux marchés privés a engendré une dette publique massive, grevant les ressources publiques (plus de 50 Md€/an en charge d’intérêts).

- Cette dette, dépourvue de contrepartie directe pour la population et favorisant les créanciers privés, répond aux critères d’une dette odieuse au sens du droit international.

- Atteinte à la République sociale:

- Les marges budgétaires limitées par la charge de la dette affectent les politiques sociales, sanitaires, éducatives et environnementales.

- L’article contesté entre en contradiction avec l’objectif constitutionnel d’un État assurant des droits sociaux effectifs.

Caractère sérieux de la question :

- La disposition contestée n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité depuis son adoption.

- Les conséquences économiques, politiques et sociales de cette disposition sont structurelles, persistantes et reconnues par de nombreux économistes, politiques (dont Michel Rocard) et citoyens.

- Elle remet en cause l’équilibre des pouvoirs constitutionnels, et la capacité du Parlement à décider souverainement des orientations budgétaires de la Nation.

Conclusion :

Il appartient en conséquence au juge de transmettre la présente question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, en vue de saisine du Conseil constitutionnel, conformément à l’article 61-1 de la Constitution.

MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE

À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

I. Objet du mémoire

Le présent mémoire vise à compléter la Question Prioritaire de Constitutionnalité, en expliquant en quoi l’article 25 de la loi bancaire du 3 janvier 1973 méconnaît plusieurs droits et principes à valeur constitutionnelle, notamment la souveraineté nationale, la souveraineté budgétaire du Parlement, la finalité sociale de la République et le principe d’égalité devant les charges publiques.

II. Contexte économique et politique de la disposition contestée

L’article 25 de la loi du 3 janvier 1973 interdit expressément au Trésor public de se financer par des avances de la Banque de France. Il a été introduit dans un contexte où l'État disposait encore d'une relative autonomie monétaire, mais où les institutions financières entamaient une restructuration du rôle de l'État dans l'économie. Cette loi a eu pour effet direct de forcer l’État à emprunter exclusivement sur les marchés financiers privés, moyennant intérêts. Cette disposition, qui n’a jamais été abrogée dans ses effets pratiques, a été renforcée par les traités européens ultérieurs, mais constitue le point de départ d’un mécanisme structurel d’endettement privé de l’État, aujourd’hui responsable d’une part significative de la dette publique française.

III. Atteintes aux principes constitutionnels

A. Souveraineté nationale et populaire (articles 1er et 3 C°)

La privation d’un levier fondamental de politique monétaire réduit la capacité de la Nation à définir de manière autonome ses priorités économiques et sociales. Le peuple français n’a jamais été consulté ni informé sur le caractère irréversible et contraignant de ce transfert de pouvoir financier.

B. Souveraineté budgétaire du Parlement (article 34 C°)

Le Parlement ne peut décider librement de la politique budgétaire si l’État est structurellement contraint d’allouer une part massive de ses recettes au paiement des intérêts d’une dette contractée auprès d’acteurs privés. Le pouvoir de déterminer les ressources de l’État est vidé de sa substance.

C. Principe de République sociale (préambule de 1946)

La priorité donnée au service de la dette compromet la capacité de l’État à assurer les droits fondamentaux garantis par le préambule de 1946 (santé, éducation, logement, emploi). Il s’agit d’une atteinte à la finalité sociale de la République.

D. Principe d’égalité devant les charges publiques (article 13 DDHC)

Le recours forcé à la dette auprès des marchés financiers impose aux citoyens une charge d’intérêts représentant des dizaines de milliards d’euros chaque année. Cette situation viole l’exigence selon laquelle les citoyens ne doivent contribuer qu'en proportion de leurs facultés.

IV. Intégration du principe de dette odieuse

Le mécanisme institué par la loi de 1973 remplit les critères posés par la doctrine de la dette odieuse :

- Absence de consentement démocratique : Ni référendum ni débat public transparent n’ont précédé ce changement majeur de paradigme.

- Absence d’utilité pour la population : La dette contractée ne bénéficie pas directement aux citoyens ; elle constitue un transfert de richesses vers les créanciers financiers.

- Connaissance du caractère contraint : Les acteurs financiers ont contracté en connaissance de la situation de dépendance de l’État.

Ce principe, reconnu dans plusieurs cas internationaux, est mobilisable ici à titre d’élément d’interprétation pour évaluer le caractère anticonstitutionnel d’un mécanisme financier contraire à l’intérêt général.

V. Conséquences concrètes : un déséquilibre systémique durable

Depuis l’application de cette loi :

- La dette publique française est passée de 21 % du PIB en 1980 à plus de 110 %,

- Le paiement des intérêts représente chaque année entre 40 et 60 milliards d’euros, sans création de richesses réelles en retour,

- L’investissement public, les dépenses sociales et les services publics sont structurellement contraints par ce poids financier.

Cette situation révèle un déséquilibre structurel, permanent et contraire à la souveraineté démocratique, directement imputable à la disposition contestée.

VI. Caractère sérieux et inédit de la QPC

- L’article 25 de la loi du 3 janvier 1973 n’a jamais été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, malgré son effet décisif sur la politique financière nationale.

- Il modifie profondément l’équilibre des pouvoirs constitutionnels, en privant le Parlement et le peuple de la maîtrise d’une ressource fondamentale : la monnaie.

- Il organise un contournement de la souveraineté populaire, transformant une fonction régalienne en mécanisme de rente pour des acteurs privés.

Conclusion

En privant l’État de son autonomie de financement, en créant une dépendance aux marchés financiers, et en privant le Parlement de son pouvoir budgétaire réel, la disposition contestée méconnaît plusieurs principes constitutionnels fondamentaux.

La question de la saisine du Conseil constitutionnel , pour se prononcer sur la conformité de l’article 25 de la loi du 3 janvier 1973 à la Constitution, dans un contexte où ses effets ne cessent de s’aggraver, apparait donc comme étant tout à fait légitime et bien-fondée.

Tutelle de l'UE sciemment provoquée ?

https://www.youtube.com/watch?v=WyfbN8XnvmE&t=327s

La Menace terrifiante de l' EURO NUMERIQUE

MONEY FILES https://www.youtube.com/@MoneyFiles/

#CBDC #euro #DigitalWallet #eID

Euro et portefeuille numériques européens : dernière étape

https://www.youtube.com/@mikadenissot

« IL Y AURA UN CONTROLE » Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, admet que l'euro numérique – la nouvelle CBDC de l'UE – sera utilisé pour imposer un contrôle.

Le WEF admet ouvertement que le CBDC monnaie numérique renforcera le contrôle du gouvernement. "Nous pouvons programmer la monnaie pour déterminer ce qui peut être acheté et ce qui ne peut pas l'être. Ils nous disent littéralement ce qu'ils préparent

Stratégie numérique des mondialistes - la fondation #Gates lance le 09/11/23 l’initiative mondiale #50in5 pour « l’identité et la monnaie numériques » !

JP MORGAN banque pilote pour le projet de monnaie numérique mondiale?

LA PUCE SOUS LA PEAU